税理士法人ウィズ NEWS 2020年10月号 Vol.130

目次

[目次]

(※クリックで各項目にジャンプします)脳は、理解なしの丸暗記や感動なしの丸暗記が苦手だそうです。記憶力は年齢と共に低下しますが、 感動を込めて覚えることが記憶力を高めるコツのような気もします。 「感動は脳を若返らせる」といわれます。 また「感動しなくなると脳が老け込む」という医者もいます。 感動を忘れなければ脳に定年はなさそうですね。

お役立ち情報

【10月お仕事備忘録】1.年末にかけての資金繰り計画

年末にかけて、賞与資金など大きな支出の他に、様々な諸経費も増える時期です。 資金繰りに窮しないよう、計画を立てましょう。 資金繰りでは売掛金の回収促進や在庫などの管理が重要です。 未収債権を把握し、滞留しているものがあれば営業担当者などに回収を促しましょう。2.年末調整の準備及び年末調整の電子化の対応

年末調整については、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。 対象者へ確認する事項、提出してもらう書類も多くあります。 特に今年は、基礎控除・給与所得控除・合計所得金額要件の変更、所得金額調整控除の新設、 寡婦(夫)控除の見直し、ひとり親控除の新設等があり、様式も変更されています。 記入に戸惑う方が増えることが予想されますので、年末調整の申告書回収を進める前に、 変更点を整理し、従業員からの問い合わせに対応できるようにしておきましょう。 申告書の提出忘れや証明書の添付もれなどがないように、回収期限を早めに設け、確認しましょう。 そして、今年から年末調整の電子化が一歩前進し、 従業員が生命保険料等の控除証明書を電子データで勤務先に提出できるようになりました。 これを行うためには、国が提供する専用システム(年調ソフト)の利用が必要なため、 10月以降に予定されているシステムの公開後、早めに従業員への説明を行うようにしましょう。3.労働保険料第2期分の納付(延納申請した場合)

労働保険の概算保険料は、年度更新の際に延納申請すると 3期に分割して納付することができます。 10月は口座振替を利用しない場合の第2期分の納付期限です。4.定時決定の反映と新しい保険料率による控除

定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、 従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。5.地域別最低賃金額の確認

10月より多くの地域で地域別最低賃金額が変わります。 都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。6.年次有給休暇の付与

4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常10月より付与されますので、 忘れずに新入社員の年次有給休暇管理を開始しましょう。今さら聞けない

今月の教えてキーワード:【パレートの法則】 物事の結果の8割は、2割の要素が生み出しているという法則のこと。 イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが提唱し「80対20の法則」「ばらつきの法則」とも呼ばれる。 例として 「社会全体の所得の8割を全体の2割の高額所得者が占める」 「企業の利益の8割は、2割の優秀な社員が生み出している」など ビジネスやマーケティングで広く利用されているが、データを緻密に分析するAI時代に合わせて進化が予測される。ウィズの本棚

LIFE SHIFT(ライフ・シフト)

【リンダグラットン、アンドリュースコット著 池村千秋訳 東洋経済新報社】

誰もが100年生きうる時代をどう生き抜くか、

働き方、学び方、結婚、子育て、人生のすべてが変わる、目前に迫る長寿社会を楽しむバイブル。

世界で活躍するビジネス思想家が示す、新しい人生のビジョンです。みんなが足並みをそろえて

教育、勤労、引退という3つのステージを生きた時代は終わりました。

人生100年の時代、どのように生き方、働き方を変えていくべきか、その一つの答えが本書にあります。

100歳時代の戦略的人生設計書です。

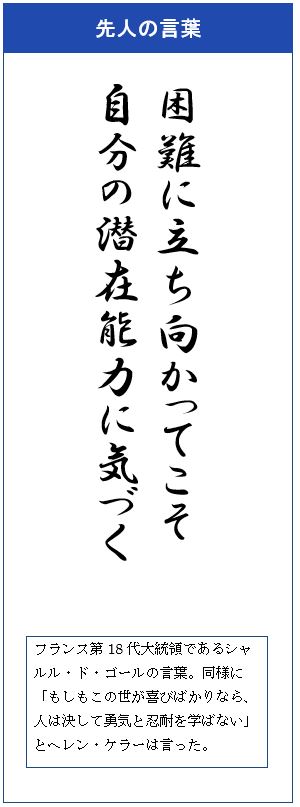

先人の言葉

10月の税務カレンダー

(納期限令和2年10月12日) ○9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 (申告及び納期限令和2年11月2日) ○2年8月決算法人の確定申告 ○2月決算法人税の中間申告「半期分」 ○消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3カ月毎の中間申告 ○消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人の1カ月毎の中間申告トレンドを斬る!

次世代の食材として「昆虫食」が注目を浴びています。 グロテスクな見た目に対する抵抗感は強いですが、タンパク質やミネラルなど栄養価が高く、欧米では健康食品として認知されているとか。 人口増加による世界の食糧難を解決する策のひとつとしても、食肉の家畜と比較すると環境負荷が低く、安定供給が可能な昆虫食に期待が高まっています。 日本ではバッタの養殖やコオロギを使った調味料などの開発に多くの企業が参入し、食料源としての可能性を探っています。今月の商売のヒント:【地に足のついた商売】

江戸時代の城下町では草履(ぞうり)が普段履きでした。 一方、遠路を旅するときは、普段の草履よりも丈夫な履き物を使っていたそうです。 それは今でいう靴下と草履を合わせたようなもので、 山道を歩くときはさらに虫除けがついたものを用意する旅人もいたようです。 昔の旅がほとんど徒歩だったことを思えば、旅には旅用の履き物を用意したのでしょう。 それが転じて「状況によって履き物(靴)を替えられる人」とは、 つまり「臨機応変な対応ができる人」を指すようになったという説があります。 「おしゃれは足元から」とか「靴にこだわる人こそ本当のおしゃれ」といった俗言もこの説に由来するものかもしれません。 たしかに「足元」は、全体に占める分量が少ない割には人目を引く部分です。 足元にはその人のセンスが凝縮されるのでしょうか。 また禅宗には、実にさまざまな意味を含み持つ言葉です。「立っている足の下」という意味はもちろん、 「縁の下や土台」「履き物」も足元といいます。 さらには「身辺」「足取り」「弱点」「足がかり」「足場」など 今、置かれている状況も「足元」という言葉で比喩的に表現されます。 「あの人は地に足がついた人だ」とか「人の足元を見る」などの言い回しがありますが、 足元は無言のうちに「人となり」も物語っているようです。 どんなに高価な靴を履いていても、その靴が泥やホコリで汚れていては、 靴どころか本人の品格まで台無しです。 逆に、多少くたびれた靴でも手入れが行き届いていれば、 愛用品を大事にする心持ちが好感を呼ぶでしょう。 足元には本質が見え隠れします。人の足元を見た商売はなかなかうまくいきません。 日常を直視して、変化をいとわず、状況によって履き物を替えながら足場を固めていく。 明日、何が起こっても不思議ではない今の時代には、地に足のついた商売こそが王道ではないかと思います。編集後記

おかげさまで弊社もこの10月で16期目に突入いたしました。

これもひとえにお客様や社員に恵まれたおかげだと思い感謝しております。

先日この16期に先駆け、今後5ヶ年の中期経営計画を作成しました。

先が見えない時代ではありますが、だからこそ目印や目安が必要だと改めて感じました。

今期も「経営者と共に成長し発展に貢献する」を思い起こし、

一層励みたいと思います。今後とも、よろしくお願いいたします。(田島 年男)

おかげさまで弊社もこの10月で16期目に突入いたしました。

これもひとえにお客様や社員に恵まれたおかげだと思い感謝しております。

先日この16期に先駆け、今後5ヶ年の中期経営計画を作成しました。

先が見えない時代ではありますが、だからこそ目印や目安が必要だと改めて感じました。

今期も「経営者と共に成長し発展に貢献する」を思い起こし、

一層励みたいと思います。今後とも、よろしくお願いいたします。(田島 年男)

税理士法人ウィズは今月から設立16年目に入りました。

これまで大きなトラブルもなくここまで来れましたのも、

いつも皆さまからの暖かいご支援やご理解をいただきながら仕事ができたおかげだと思っております。

この場をお借りして御礼申し上げます。

コロナなど対処すべき事柄も多い昨今ですが、

皆さまと共に乗り越え、これからも成長していきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。(橋本 秀明)

税理士法人ウィズは今月から設立16年目に入りました。

これまで大きなトラブルもなくここまで来れましたのも、

いつも皆さまからの暖かいご支援やご理解をいただきながら仕事ができたおかげだと思っております。

この場をお借りして御礼申し上げます。

コロナなど対処すべき事柄も多い昨今ですが、

皆さまと共に乗り越え、これからも成長していきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。(橋本 秀明)

朝晩は肌寒いですが、日中は過ごしやすい季節になりました。

昨年10月に消費税が10%に引き上げられ早いもので1年が経ちました。

一律10%なら計算も簡単なのでしょうが、

食料品等は軽減税率で8%なので計算が複雑になり

買い物時の会計で戸惑う事があります。

また、この10月からは酒税・たばこ税も税制改正が行われました。

納税は国民の義務の一つですので、納税はします。

ただ、国は納税者から納税された税金を納税者の納得する使い方をしてもらいたいです。(村場 晋)

朝晩は肌寒いですが、日中は過ごしやすい季節になりました。

昨年10月に消費税が10%に引き上げられ早いもので1年が経ちました。

一律10%なら計算も簡単なのでしょうが、

食料品等は軽減税率で8%なので計算が複雑になり

買い物時の会計で戸惑う事があります。

また、この10月からは酒税・たばこ税も税制改正が行われました。

納税は国民の義務の一つですので、納税はします。

ただ、国は納税者から納税された税金を納税者の納得する使い方をしてもらいたいです。(村場 晋)

師走の足音が聞こえる季節となりました。

コロナ禍とはいえ年末に向けて会社の業務も慌しくなるのに加え、

年末調整を担当されている方にとっては繁忙期になってきます。

又今年は書類の様式変更や一部電子化等昨年までと若干の変更がございます。

段取り八分、仕事二分と言われますが準備をしっかりすれば仕事の8割は終わったことになります。

私事でもありますが、仕事に取り掛かる前に段取りをしっかりしましょう。(鈴木 正義)

師走の足音が聞こえる季節となりました。

コロナ禍とはいえ年末に向けて会社の業務も慌しくなるのに加え、

年末調整を担当されている方にとっては繁忙期になってきます。

又今年は書類の様式変更や一部電子化等昨年までと若干の変更がございます。

段取り八分、仕事二分と言われますが準備をしっかりすれば仕事の8割は終わったことになります。

私事でもありますが、仕事に取り掛かる前に段取りをしっかりしましょう。(鈴木 正義)

1年前に考えたことばかりやっていると、

1年後にはなにも残っていないかもしれない。

1年後のことを考えて行動して、がっかりしない

未来のために上手に種を蒔いていきたいと思います。

過ごしやすい季節です。

健康に気を付けて、秋の味覚を楽しみたいと思います。

朝晩日毎に冷え込んできました。体調にはご自愛ください。(小松 加奈)

1年前に考えたことばかりやっていると、

1年後にはなにも残っていないかもしれない。

1年後のことを考えて行動して、がっかりしない

未来のために上手に種を蒔いていきたいと思います。

過ごしやすい季節です。

健康に気を付けて、秋の味覚を楽しみたいと思います。

朝晩日毎に冷え込んできました。体調にはご自愛ください。(小松 加奈)

デジタル庁が発足し、国をあげて電子化を進める模様です。

ハンコを極力無くすようですが、どこまで対応可能なのか気になるところです。

こういった場合によく反転して無くなっていくものが流行る風潮がありますが、

今回はどうでしょうか。色々見守る必要がありそうです。

(金田 伸)

デジタル庁が発足し、国をあげて電子化を進める模様です。

ハンコを極力無くすようですが、どこまで対応可能なのか気になるところです。

こういった場合によく反転して無くなっていくものが流行る風潮がありますが、

今回はどうでしょうか。色々見守る必要がありそうです。

(金田 伸)

出勤時、大きな公園を通りぬけて最寄り駅まで歩いています。

歩きながら季節の草花などが目を楽しませてくれるのですが、

香りを楽しませてくれる季節になりました。金木犀です。

金木犀の香りが漂うと、「ああ、今年もあと三ヶ月かあ」と毎年思ってしまいます。

朝晩は肌寒くなってきました。皆様ご自愛くださいませ。(鈴木 直美)

出勤時、大きな公園を通りぬけて最寄り駅まで歩いています。

歩きながら季節の草花などが目を楽しませてくれるのですが、

香りを楽しませてくれる季節になりました。金木犀です。

金木犀の香りが漂うと、「ああ、今年もあと三ヶ月かあ」と毎年思ってしまいます。

朝晩は肌寒くなってきました。皆様ご自愛くださいませ。(鈴木 直美)

昔から「紡ぐ」と「奏でる」という言葉が好きです。

品やかで奥ゆかしく、聞くにしても、眺めても和やかな気持ちとなります。

人との距離が強調される今、気持ちをどう人に伝えるかと考えるときに、

やはり言葉になるかなと思います。

話すより書く、メールより手書きのお手紙のほうがより温かみが伝わります。

言葉を紡ぐ、言葉を奏でていく、その大切さに改めて気づかせていただきました。(秋山 暘)

昔から「紡ぐ」と「奏でる」という言葉が好きです。

品やかで奥ゆかしく、聞くにしても、眺めても和やかな気持ちとなります。

人との距離が強調される今、気持ちをどう人に伝えるかと考えるときに、

やはり言葉になるかなと思います。

話すより書く、メールより手書きのお手紙のほうがより温かみが伝わります。

言葉を紡ぐ、言葉を奏でていく、その大切さに改めて気づかせていただきました。(秋山 暘)